栽培レシピ「サツマイモ」Vol.3

今月の特集は【サツマイモ】です。

玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。

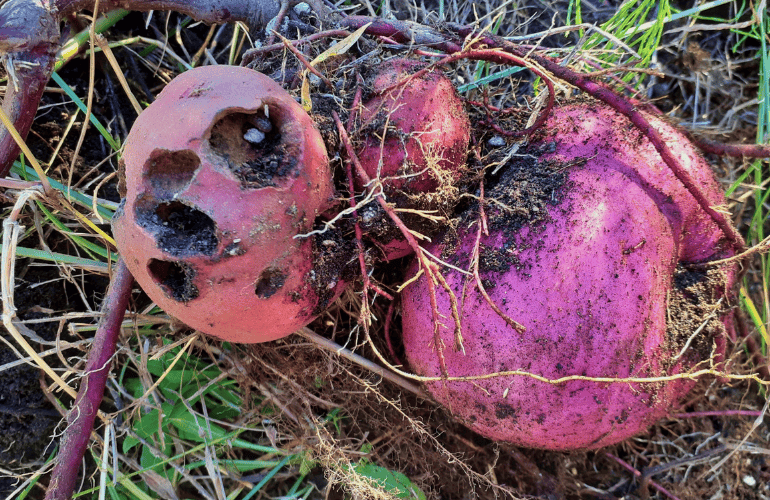

サツマイモに発生しやすい害虫とその対策

■ 主な害虫の種類

-

アブラ虫

-

コガネムシ

-

サツマイモセンチュウ

-

イモゾウムシ

-

ドウガネブイブイ

-

チャイロムナボソコメツキ

-

イモキバガ

-

ナカジロシタバ

-

サツマイモノメイガ

■ 害虫発生の共通原因

-

サツマイモはやせた土地でも育つ作物ですが、

肥料を過剰に与えると害虫が発生しやすくなります。 -

特に、チッソ過多によるガ類・センチュウ・イモゾウムシ・コガネムシの発生が顕著です。

-

オガクズ(堆肥に含まれる未分解の木材など)も害虫の温床になるため注意が必要です。

■ 害虫が発生しやすい時期

-

チッソが分解しやすい高温期に多発

-

春先(4〜5月):アブラ虫が発生しやすい

-

7月以降:ガ類・コガネムシ・イモゾウムシ・センチュウが活発化

-

8月ごろには実際に食害が確認されやすく、収量に影響が出る

-

芋の肥大期と害虫の活発期が重なるため、注意が必要です

■ 害虫が付きやすい葉の特徴

-

チッソを過剰に吸収している葉(独特のにおいがする)

-

葉肉が薄く、大きく広がっている

-

葉色が濃い緑色をしている

こうした葉は、

-

光合成力や生長力が弱く

-

根の張りも悪くなるため、害虫に狙われやすくなります

■ 害虫を引き寄せる主な原因

-

肥料の過剰投入(特にチッソ)

-

水分過多(過湿)

-

排水不良による酸素不足

■ 害虫による被害と影響

-

商品価値のない不良品が増加

-

生育が遅れ、大きな芋に育ちにくい

-

収量減少につながり、販売ロスが増える

-

貯蔵性が悪くなり、保存期間が短くなる

まとめ

サツマイモは栽培しやすい作物ですが、肥料の与えすぎや水分管理の失敗が害虫発生の大きな原因になります。

適切な施肥と排水対策を徹底し、葉の状態と土の環境を整えることが、害虫被害を防ぐ最大のポイントです。

こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。

次回は「サツマイモの光合成」についてお届けします!

栽培レシピのご購入はこちらから