栽培レシピ「サヤインゲン」Vol.3

今月の特集は【サヤインゲン】です。

玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。

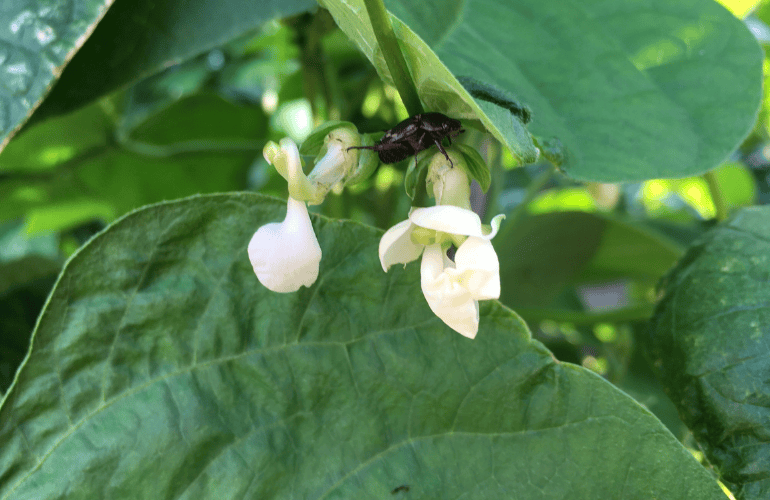

サヤインゲンに発生しやすい害虫とその原因

■ 代表的な害虫の種類

-

アブラムシ類

-

ハスモンヨトウ

-

ハダニ類

-

ミナミキイロアザミウマ

-

アズキノメイガ

-

インゲンマメゾウムシ

-

タネバエ

-

マメコガネ

■ 害虫が発生しやすくなる主な原因

-

有機肥料の過剰投入

-

化成肥料の使いすぎ

-

全面マルチの使用(地温が高くなりやすく、害虫が好む環境に)

-

土壌の水分過多

-

高温期におけるガスの発生(ガス湧き)

-

圃場周辺の雑草放置(害虫の隠れ場所になる)

-

排水不良

■ 害虫が発生しやすい時期

-

**高温期(夏場)**は、チッソ分解が進み、害虫の活動が活発化

-

暑さが増す時期や残暑が厳しい時期も注意が必要

-

周囲の山や野原の植物が少ない時期は、作物に虫が集中しやすい

-

25℃前後:アブラムシ・ダニ類が活発

-

高温期:ハエ・ガ類が発生

-

9月〜10月上旬の越冬前は、害虫が子孫を残そうとして急増する時期

■ 害虫が付きやすい葉の特徴

-

根からチッソを大量に吸収している葉(独特なチッソの香り)

-

葉肉が薄く、大きく広がっている

-

葉色が濃く、濃緑色

これらの葉は、

・光合成力が弱く

・生長力が低く

・根の張りも悪いため、全体的に弱い状態です。

さらに、サヤインゲンの葉はもともと薄いため、虫に食べられやすくなります。

■ 害虫による影響

-

食害を受けたサヤは商品価値がなくなり、出荷不可に

-

生長も鈍化し、収穫量が落ちる

-

食害を受けたサヤを手作業で取り除く手間が非常に大きい

-

害虫や病害が増えると農薬散布の回数が増加

→ しかし、農薬を多用すると、

・葉が弱り

・葉肉がさらに薄くなり

・実の入りが悪くなる

・光合成力も低下

→ 結果、良質なサヤインゲンが育たず、手間もコストも増加します。

■ 対策の基本

-

過剰な肥料や水分を避ける

-

マルチの使い方に注意

-

雑草管理・排水対策をしっかりと行う

-

葉を健康に育てる環境(光合成重視)を整えることが大切です。

こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。

次回は「サヤインゲンの光合成」についてお届けします!