栽培レシピ

-

今月の特集は【シュンギク】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 シュンギク栽培の注意点と管理のポイント 1. 加湿と病害・生理障害の関係 シュンギクは加湿過剰に非常に弱い作物です。 病害や生理障害の多くは、土壌が過湿状態になることが原因です。 肥料を過剰に施すと、土壌中の塩類が濃縮・集積し、生理障害を誘発します。 施肥は少なめを基本とし、植物の状態をよく観察しながら行いましょう。 2. シュンギクは光合成で育てる シュンギクは好光性植物で、しっかり日光を浴びて育つ作物です。 肥料に頼るよりも、光合成を活かした栽培管理が理想的です。 3. マルチ使用と通気性の注意 マルチは雨対策には有効ですが、通気性が悪化しやすく、土壌の酸素欠乏を招く恐れがあります。 特に問題となるのは、分解過程で発生したガス(アンモニアなど)が植穴から出てくることです。 これらのガスは植物にとって有害で、シュンギクの生育を大きく阻害します。 4. 土壌水分の管理方法 **「排水性が良く、適度に保湿力のある土壌」**が理想です。 土壌水分は、実際に土を掘って確認します。 土の色が黒く湿っている → 水分は適正 水がにじみ出る/ジトッとしている → 水分過多 5. 成長段階に応じた水分管理のポイント 成長段階 管理ポイント ① 抜き取り型(直まき) 播種前に水分をしっかり確保 ② 摘み取り型(育苗) 水分管理で根腐れ防止 ③ 摘み取り型(定植) 活着後の過湿に注意...

-

今月の特集は【シュンギク】です。 玄米アミノ酸微生物農法栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 シュンギクの栽培における重要ポイント 1. 根と土壌の関係 シュンギクは浅根性で、酸素を多く必要とする作品です。 過剰な湿気(加湿)に非常に弱く、酸素不足が大敵です。 根は50〜60cmほど広げるために、深い土作りが必要です。 明渠排水や大雨時の排水対策を事前に行い、酸欠による障害を保留しましょう。 2. 地力と肥力の違い 「地力」と「肥力」は異なります。 地力とは、土の団粒構造や微生物の働きのこと。 酸素を多く含んだ土よろしく、根は健全に育ちません。 3. 土壌改良の方法 過剰加湿による生理障害や病害を防ぐためには、土の通気性と排水性の改善が必要です。 プラソイラによる深耕で、硬盤層・耕盤層を破壊し、空気が通る土に。 硬い盤があると、根の生育はびっくりしてしまいます。 4.適正なpH管理 シュンギクが強いのは、**pH6.5の弱酸性(中当りに近い)**です。 pHが低い場合は、有機石灰をすきで調整します。 pH値 有機石灰の施用量(kg/10アール) 5.0~5.3 300kg 5.3~5.6 200kg 5.6~5.9 100kg 6.0以上 50kg ※使用する有機石灰は殺菌処理されたものが先にあります。 肥料設計と「乳酸菌もみがらぼかし」の活用 1. 乳酸菌もみがらぼかしの効果 土壌を団粒構造にし、微生物を増やす効果あり。 結果として地力が高まり、根が張りやすくなります。 2. 使用量の目安(10アールあたり) 用途...

-

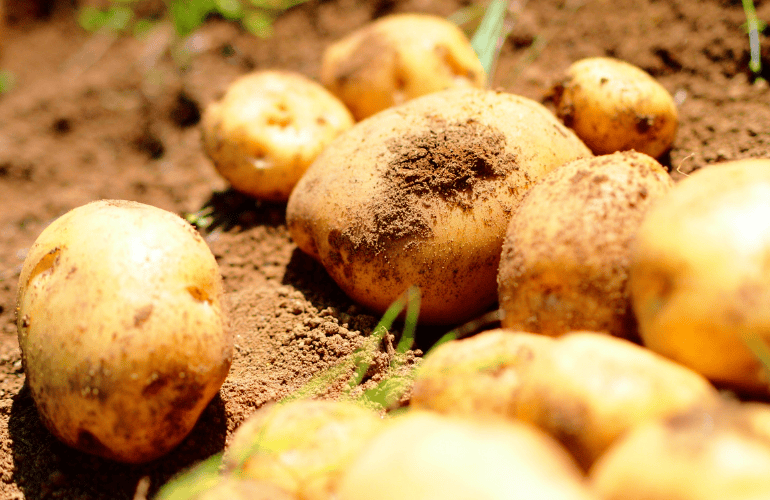

今月の特集は【ジャガイモ】です。 玄米アミノ酸微生物農法栽培レシピから一部お届けします。 光合成と植物の生長 植物は葉で光合成を行い、水と二酸化炭素から炭水化物を作ります。この栄養が生長の80%以上を支えるため、光合成が注目に値するそうです、植物は大きく育ちます。糖度が上がり、品質が向上します。デンプン量も増えるため、ジャガイモなどでは大芋に育ち、収量も安定します。 生長のピークと葉の重要性 葉の枚数が増えるほど光合成は慎重になり、生長速度が加速します。ジャガイモでは葉っぱと根の大きさが比例するため、葉の健全な育成が収量に直結します。 ただし、チッソ過多では葉だけが大きくなり、芋が肥大しにくいので注意が必要です。この場合も、玄米アミノ酸酵素液で葉面散布すると芋の肥大が促進されます。 目安:ジャガイモはおよそ75日で出葉がピークを迎えます。 光合成に適した葉と水分コントロール 根は水分コントロールができませんが、葉は構造が複雑で水分を調整できます。特に光合成能力の高い葉は以下の特徴があります: 葉肉が厚い 色が淡い 葉が大きく広がりすぎない チッソ過多ではない 葉脈が立ち、産毛が多い 上の葉は光合成効率が高く、害虫被害の防止効果もあります。 葉面散布による光合成の促進 光合成を活性化、甘味や品質を高めるためには、玄米アミノ酸酵素液の葉面散布が有効です。 倍率:500倍 使用量:10アールあたり200~300L 葉面散布により生長が早まるだけでなく、糖度や風味も向上します。 病害・害虫対策 光合成の促進と並行して、病害虫予防も重要です。 みどりの放線菌…病害予防 ニーム酵素液…害虫対策 トラブル時に対応するだけでなく、予防的には週1回の散布がおすすめです。 まとめ ジャガイモの品質と収量を高めるには、**「葉を健全に育て、光合成を最大化すること」**が最も重要です。 葉の状態を整えて光合成を見据える 玄米アミノ酸酵素液で効率よく肥大を取り入れる 病害・害虫対策は予防を意識して週1回 水分とチッソのバランスをしっかり管理する 続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。次回は「シュンギクの土壌作り」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから

-

今月の特集は【ジャガイモ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 ジャガイモの主な病害 ■ ウイルス病 そうか病 ジャガイモやせいもウイロイド ■ 糸状菌病(カビ由来) 炭そ病 乾腐病 粉状そうか病 疫病 ■ 細菌病 そうか病 軟腐病 黒あし病 輪腐病 生理障害 黒色心腐病 褐色心腐病 空洞病 低温障害 Fi撲症(フィジオロジカル障害) 土壌病害の主な原因 土壌中の水分過剰(過湿) 肥料の過剰使用による土壌汚染 耕盤層に溜まった老廃物 植物が排泄する有機酸 ジャガイモ病害の共通点 過湿や排水不良が原因で、特にカビ系病害(そうか病など)が発生しやすい。 化学肥料や有機肥料の過剰使用による残肥の腐敗も病害の原因。 そうか病は連作障害の最大要因となる。 病害が出やすい時期 春作(温暖地):5月~6月 夏作(北海道・東北):8月~9月※芋の肥大期と病害が発生しやすい時期は重なります。 土壌病害対策 定植前の土壌づくりが最重要カビ由来の原因を取り除き、土壌中の酸素量を確保することが最大の予防策です。 病害が発生すると… 生育不良、欠株、不良品の発生...

-

今月の特集は【ジャガイモ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 ジャガイモ栽培における水分管理と生育ステージのポイント ■ 1. 土壌水分と高畝栽培の理由 30cmの高畝にする主な理由ジャガイモは過湿に非常に弱く、土壌が加湿状態になると病害が発生しやすくなります。高畝にすることで排水性と通気性を高め、酸素の多い環境を保つことができます。 水分管理の基本 加湿しすぎないことが原則。 一方で、乾燥にも弱いため、適度な水分も必要です。 この相反する条件(過湿を避けつつ乾燥も防ぐ)を両立させることが重要です。 ■ 2. 植え付け方法(浅植え) ジャガイモは浅植えが基本 種芋の頭が地表から見えるように配置し、覆土は約3cm程度にとどめます。 もしくは、最初から3cmの深さに種芋を植える方法もあります。 ■ 3. 萌芽までの流れと管理 播種から萌芽まで(20~25日間) この期間は休眠期であり、基本的に何も手を加えません。 萌芽から20日間の管理 萌芽後は根の形成と葉の生育が活発になります。 この期間に水分が不足すると根が伸びないため、定期的な灌水が重要です。 晴天が続く場合は、10アールあたり週1回、2~3tの灌水を行うのが目安です。 アミノ酸酵素液の活用 萌芽後から30日間、週に1回、玄米アミノ酸酵素液を500倍に希釈して散布します。 散布量の目安:10アールあたり500L 葉面散布と灌水を兼ねて行います。 ■ 4. 芋の肥大期(開花前55~90日) 生育のピーク期 この時期は茎葉・葉数・根数が最大に達する重要なステージです。 水分不足に注意し、乾燥が続かないよう灌水を継続します。 アミノ酸酵素液の集中散布 **開花前の35日間(全体の55~90日内)**に集中して葉面散布を行います。 500倍希釈液を5日に1回散布し、10アールあたり200~300Lが目安です。 ■ 5....