栽培レシピ

-

今月の特集は【サヤインゲン】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 サヤインゲンと光合成の関係 ■ 光合成は栄養と品質を左右する 植物は、葉の光合成によって水と二酸化炭素から炭水化物(糖)を作り出し、それを栄養として成長します。この栄養は生長に必要なエネルギーの8割以上を占めており、糖度の向上にもつながります。 とくに**着さや後(実がついてから)**の光合成は非常に重要で、・糖度が大幅にアップ・サヤのツヤも美しくなり・品質も収量も向上します。 ※「つるあり種」は光合成量が増えやすく、収量が大きく伸びる傾向にあります。 ■ サヤインゲンは“光合成に結果が出やすい作物” 葉数が増えるほど光合成量が増し、生育スピードも加速 光合成が活発なほど糖分が高まり、味にコクが出る 質の良いサヤが収穫できるようになる ■ 葉と水分コントロールの関係 根は構造が単純で、水分を調整する機能はありません 一方で葉は水分調整機能を持つ複雑な構造になっています 光合成を活発にする「良い葉」の特徴: 葉肉が厚い 葉色が淡く、過度に広がっていない チッソ過多ではない 葉脈が立っており、産毛が多い このような葉は、病害虫の予防にも効果的です。 ■ 栄養を蓄え、実を美しく仕上げる サヤインゲンは光合成によって栄養を蓄積し、サヤも肥大。着さや後に葉面散布を行うと、花芽が増え、収量もアップします。 ◎ 玄米アミノ酸酵素液:500倍希釈で葉面散布◎ みどりの放線菌(病害対策):200gを100Lに◎ ニーム酵素液(害虫対策):週1回を目安に予防 ■ 光合成は「やりすぎ」がない唯一の要素 通常の農業では、「過剰」はトラブルの原因になりますが、光合成だけは、どれだけ促進しても害が出ません。 ・毎日行っても問題なし・作業負担の都合で減らすケースが多いが、回数が多いほど甘味・旨味が増す まとめ サヤインゲンは、光合成の効果がはっきりと現れる作物です。適切な栽培管理と葉面散布により、・糖度が高く、・ツヤのあるサヤ・収量も増加し、・病害虫の予防にもつながります。 とくに着さや後の管理が品質を左右します。**“光合成の力を最大限に活かすこと”**が、美味しいサヤインゲンづくりの近道です。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。次回は「サヤエンドウの土壌作り」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから

-

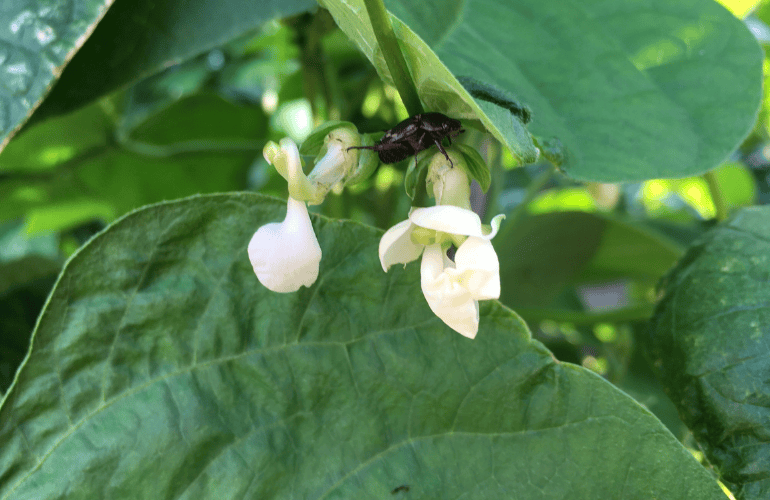

今月の特集は【サヤインゲン】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 サヤインゲンに発生しやすい害虫とその原因 ■ 代表的な害虫の種類 アブラムシ類 ハスモンヨトウ ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ アズキノメイガ インゲンマメゾウムシ タネバエ マメコガネ ■ 害虫が発生しやすくなる主な原因 有機肥料の過剰投入 化成肥料の使いすぎ 全面マルチの使用(地温が高くなりやすく、害虫が好む環境に) 土壌の水分過多 高温期におけるガスの発生(ガス湧き) 圃場周辺の雑草放置(害虫の隠れ場所になる) 排水不良 ■ 害虫が発生しやすい時期 **高温期(夏場)**は、チッソ分解が進み、害虫の活動が活発化 暑さが増す時期や残暑が厳しい時期も注意が必要 周囲の山や野原の植物が少ない時期は、作物に虫が集中しやすい 25℃前後:アブラムシ・ダニ類が活発 高温期:ハエ・ガ類が発生 9月〜10月上旬の越冬前は、害虫が子孫を残そうとして急増する時期 ■ 害虫が付きやすい葉の特徴 根からチッソを大量に吸収している葉(独特なチッソの香り) 葉肉が薄く、大きく広がっている 葉色が濃く、濃緑色 これらの葉は、・光合成力が弱く・生長力が低く・根の張りも悪いため、全体的に弱い状態です。 さらに、サヤインゲンの葉はもともと薄いため、虫に食べられやすくなります。 ■ 害虫による影響 食害を受けたサヤは商品価値がなくなり、出荷不可に 生長も鈍化し、収穫量が落ちる...

-

今月の特集は【サヤインゲン】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 サヤインゲンの水分管理と土づくりのポイント ■ サヤインゲンは「乾燥」と「過湿」の両方に弱い マメ科の作物は一般的に水分要求量が高いですが、水がたまりすぎると過湿障害となり、カビ病(灰色かび・根腐れ等)が多発します。 良い豆を育てるには、排水性・保水性・透水性・通気性のすべてが揃った土壌が必要です。 そのためには、微生物が豊富で団粒構造の土壌づくりが欠かせません。 ■ 土壌水分と酸素の関係 理想は「排水がよくて保湿力もある」バランスの取れた土壌。 水分は必ず土を掘って確認します。 水分チェックの目安: 土が黒く湿っている:水分は十分 土がジトッと湿っていたり、水がにじみ出る:水分過多 ※水分が多すぎると、土壌中の酸素が不足し、根の呼吸障害に。 ■ つるあり・つるなし品種の違いと水分管理 品種 特徴 つるあり 側枝が多く、花芽・根量・収量すべてが多い特に着さや後は根が急速に成長し、水分を多く必要とする つるなし 花芽は節間につく。つるありに比べて根量も少なめ → つるありが倍近くの根量・収量を持ち、水分要求量も高いため、より細やかな水分管理が必要です。 サヤインゲンに必要な水分管理の4ステージ は種〜育苗期 → やや乾燥気味に育てると、根がしっかり発育します。 水分が多すぎると、徒長して葉ばかりが大きくなりすぎるため注意。 → この時期は、 玄米アミノ酸酵素液(500倍希釈)を100〜150L/10aで葉面散布 → 少量を回数多く与えるのがポイント。 定植期 → 活着を助けるため、適度な湿り気を維持。 開花〜着さや期 → 花芽形成・着果に水分が重要。乾燥させすぎないよう注意。 収穫期〜次の花芽形成期 → 次の実をつけるために水分と養分が必要。根の活動も活発になる時期。 まとめ サヤインゲンは、水分の与え方ひとつで根の張り・花芽の量・収量が大きく左右される作物です。特に「つるあり」品種は、しっかりと水分を確保することで、収穫量も倍増が期待できます。そのためには、水分だけでなく、土壌の通気性・微生物環境の整備もセットで考えることが大切です。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。次回は「サヤインゲンの害虫害」についてお届けします!...

-

今月の特集は【サヤインゲン】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 サヤインゲン栽培に適した土づくりのポイント ■ 土壌づくりは「2回」行う サヤインゲンは酸素要求度が非常に高い作物です。そのため、土壌をふかふかの団粒構造に整える必要があります。 前年の秋と、作付前の2回に**「乳酸菌もみがらぼかし」**を投入しておくことが重要です。 作付前の施肥は、窒素量を8〜10kg/10アールに抑えることで、つるボケを防ぎます。 ■ 明渠排水の整備 大雨などの際に、土壌が酸素不足に陥らないよう、明渠排水(排水溝)の整備を行いましょう。 過剰な水分(過湿)は、生理障害や病害の主な原因になります。 特にサヤインゲンは、過湿に非常に弱く、連作や土壌病害にも敏感な作物です。 → 排水性の確保は栽培成功のカギです。 ■ プラソイラでの深耕 酸素を多く含む土壌環境を整えるために、プラソイラを用いて耕盤層・硬盤層を破壊し、通気性と排水性を向上させます。 作土層は30cm以上を確保 稲作転作地(元・水田)では特に重要です → 排水が悪いと、病気が出やすくなります。 ■ 土壌の基本条件 pH:6.0〜6.5 作土層の深さ:50〜60cm 基肥として、乳酸菌もみがらぼかしを10アールあたり400kg投入 窒素量としては約12kg相当 → 団粒構造をつくり、微生物を増やして地力を高める効果があります。 ■ 土壌改良のタイミングと方法 作付前年の秋に 乳酸菌もみがらぼかしを300kg×2回 または 600kg×1回施用 同時にプラソイラで深耕を実施 → これにより、土がふかふかの団粒構造となり、根張りも良くなります。 ■ pH調整と有機石灰の施用量目安...

-

今月の特集は【サツマイモ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 光合成を活かした植物の健全な生育管理 ■ 光合成の役割と効果 植物は葉の光合成によって栄養をつくり、生長します。 水と二酸化炭素(CO₂)から炭水化物(糖やデンプン)を合成 この栄養が植物の生長の80%以上を支えています 光合成が活発になると、糖度やデンプン量が増え、品質も向上します また、植物体が生長するにつれ葉の数が増えるほど光合成量も増加し、生長速度が加速します。 ■ 水分コントロールの仕組み 根は構造が単純で、水分の調整ができません 一方、葉は複雑な構造を持ち、水分をコントロールする機能があります→ だからこそ、光合成に適した葉を育てることが重要です ■ 光合成が活発にできる「良い葉」の特徴 葉肉が厚い 葉色が淡い(濃すぎない) 葉が過度に広がらず、チッソ過多ではない 葉脈が立ち、産毛が多い このような葉は、光合成能力が高く、害虫の発生も抑えやすくなります。 ■ 光合成を促進する管理法 玄米アミノ酸酵素液を500倍に希釈 10アールあたり300~500Lを葉面散布 散布によって、生長が早まり、甘味や風味も向上します ■ 光合成を活かした病害・害虫対策 みどりの放線菌:病害対策に有効 玄米アミノ酸ニーム酵素液:害虫予防に有効 トラブルが起きたときの対処はもちろん、予防的には週1回の使用がおすすめ ■ 光合成は“やりすぎ”にならない 通常の農業では、「過剰」がトラブルの原因になりますが、光合成には過剰による害はありません 毎日行っても問題はなく、むしろ生長と旨味の向上に繋がります 現実には作業の都合上、葉面散布の回数を減らしているだけです → 回数を増やすほど効果が上がるという特長があります。 まとめ 植物本来の力を引き出すには、光合成を最大限に活かす環境づくりが何より重要です。適切な葉の状態づくりと、玄米アミノ酸酵素液の活用によって、より健康で高品質な作物を育てることができます。...