栽培レシピ

-

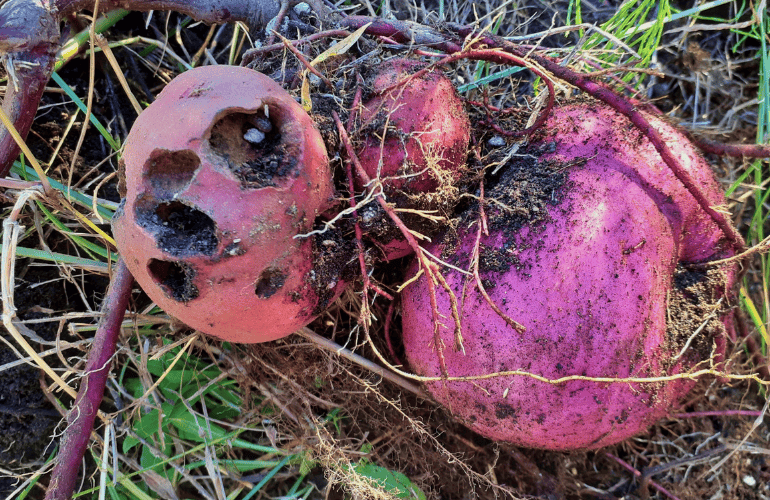

今月の特集は【サツマイモ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 サツマイモに発生しやすい害虫とその対策 ■ 主な害虫の種類 アブラ虫 コガネムシ サツマイモセンチュウ イモゾウムシ ドウガネブイブイ チャイロムナボソコメツキ イモキバガ ナカジロシタバ サツマイモノメイガ ■ 害虫発生の共通原因 サツマイモはやせた土地でも育つ作物ですが、肥料を過剰に与えると害虫が発生しやすくなります。 特に、チッソ過多によるガ類・センチュウ・イモゾウムシ・コガネムシの発生が顕著です。 オガクズ(堆肥に含まれる未分解の木材など)も害虫の温床になるため注意が必要です。 ■ 害虫が発生しやすい時期 チッソが分解しやすい高温期に多発 春先(4〜5月):アブラ虫が発生しやすい 7月以降:ガ類・コガネムシ・イモゾウムシ・センチュウが活発化 8月ごろには実際に食害が確認されやすく、収量に影響が出る 芋の肥大期と害虫の活発期が重なるため、注意が必要です ■ 害虫が付きやすい葉の特徴 チッソを過剰に吸収している葉(独特のにおいがする) 葉肉が薄く、大きく広がっている 葉色が濃い緑色をしている こうした葉は、 光合成力や生長力が弱く 根の張りも悪くなるため、害虫に狙われやすくなります ■ 害虫を引き寄せる主な原因 肥料の過剰投入(特にチッソ) 水分過多(過湿) 排水不良による酸素不足 ■ 害虫による被害と影響...

-

今月の特集は【サツマイモ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 サツマイモの生長と定植後の管理ポイント ■ 生長点の伸び始める条件 サツマイモの生育は、外気温が安定して20℃を超える頃から本格的に始まります。 気温が上がると、つるが勢いよく伸び始めます。 ■ 定植の時期と目安 定植の適期は5月頃。 地温が15℃を超え、桜の花が散る頃が目安です。 定植から約3週間後に、つるが伸び始めるのが一般的です。 ■ 定植時の水分管理 乾燥に注意が必要です。 定植直後の水分管理は非常に重要で、乾かさないようにこまめに水を与えるようにします。 ■ 水分量の確認方法 水を与えたあとは、必ず土を掘って水の浸透状況を確認します。 50~60cmの深さまで掘り、耕盤層に水が溜まっていれば水分過剰のサインです。 排水性が悪いと根腐れの原因になるため、適度な水分が保たれているかを定期的に確認しましょう。 ■ つるの伸びを良くするための土づくり 天然ミネラル鉱石30kgと、みどりの放線菌2kgを混合して筋に投入します。 この処理により、悪玉菌の発生を抑え、つるの伸長がスムーズになります。 ■ 定植後の水分補給の方法 玄米アミノ酸酵素液を1000倍に希釈して使用します。 散布量の目安は、10アールあたり2~3トン。 噴霧器のノズルは「散水状」に設定すると、まんべんなく潅水できます。 まとめ サツマイモは温度・水分・土壌のバランスがそろうことで、つるがよく伸び、生育が順調になります。定植期の乾燥防止とこまめな水分チェック、さらにアミノ酸や微生物資材の活用によって、生長点の伸びを促し、健全な初期生育をサポートしましょう。 こちらの続き、詳細は栽培レシピに掲載しております。次回は「サツマイモの害虫害」についてお届けします! 栽培レシピのご購入はこちらから

-

今月の特集は【サツマイモ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 サツマイモ栽培のためのほ場選定と土壌管理 ■ ほ場選定のポイント 排水性の良いほ場を選ぶことが基本 団粒構造で保水性のある土壌が理想 腐植(有機物)の多い土壌がサツマイモの育成に適しています 通気性の良さも重要で、酸素を好む作物であるため、酸欠にならない環境が必要です ■ 明渠排水の整備 大雨時の排水対策として、**明渠排水(表面排水)**を設置 雨で土壌が酸素不足にならないように整備することが重要です ■ 作土層と深耕 作土層は40~50cmを確保 深耕によって酸素供給量を増やし、サツマイモの肥大と芋数の増加につながります プラソイラによる深耕を行い、耕盤や硬盤を破砕することが必要です ■ 土壌のpH管理 サツマイモはpH6.0~6.5が適正 酸性土壌にもある程度強いものの、pH5.5以下は避けるべきです ■ 畝の設計 畝高:30cm 株間:40~45cm 畝間:80cm~1m 畝幅:50~60cm※ 水はけを良くし、根の伸びを妨げない構造を意識する ■ 乳酸菌もみがらぼかしの施用量 基肥:10アールあたり200kg 追肥:10アールあたり100kg × 2回 チッソ量(もみがらぼかしに含まれる): 基肥:6kg 追肥:6kg ※ 乳酸菌もみがらぼかしは土壌を団粒化し、微生物を増やすことで地力を向上させます ■...

-

今月の特集は【ゴーヤ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 ゴーヤ栽培における光合成の活用法 ■ 光合成と植物の生長 植物は葉の光合成によって栄養素をつくり、生長しています。水と二酸化炭素(CO₂)から炭水化物を生成し、その栄養が生長の80%以上を支えています。光合成が活発になると、糖度が上がり、葉質も良くなり、全体の品質が向上します。 ■ ゴーヤと光合成の効果 光合成で育てることで、葉の枚数や花芽が増加 色つやが良くなり、収量も大幅にアップ 午前中に1日の光合成の約70%が行われ、その後、日没から5時間ほどかけて栄養(光合成産物)が各部に転流されます 節成(節ごとに花や果実がつく性質)を高めるためには、この流れを意識した管理が重要です ■ 光合成を高める葉面散布の方法 使用液:玄米アミノ酸酵素液(500倍希釈) 散布回数:週3〜4回が理想(高温期は朝夕2回散布が効果的) 散布量: 定植から1~2ヶ月:10アールあたり300~500L 定植後3ヶ月以降:10アールあたり500L程度 この管理を続けることで、 葉数・花芽・着果率・収量が向上 細根(細かい根)が増えて根張りが良くなる ■ 水分コントロールの役割 根は単純な構造で水分を自ら調整できない 一方、葉は複雑な構造を持ち、水分コントロールが可能 光合成を活発に行うためには、葉の質が重要です ■ 光合成が活発に行える「良い葉」の条件 葉肉が厚く、色が淡い 広がりすぎず、チッソ過多でない 葉脈がしっかり立ち、産毛が多い このような葉は、光合成力が高く、病害虫にも強くなります。 ■ 病害・害虫対策としての光合成促進 みどりの放線菌:病害対策 ニーム酵素液:害虫対策 トラブル時の対応に加えて、週1回の予防的な使用がおすすめです ■ 光合成には「やりすぎ」の心配がない 通常、農業では「過剰」はトラブルの元になりますが、光合成には過剰害がなく、毎日行っても問題はありません...

-

今月の特集は【ゴーヤ】です。 玄米アミノ酸微生物農法の栽培レシピから一部抜粋してお届けします。 ゴーヤに発生しやすい害虫とその対策 ■ よく発生する害虫 アブラ虫 ウリハムシ ハダニ ヨトウ虫 ■ 害虫が発生する主な原因 有機肥料の過剰施用 化成肥料の過剰施用 土壌水分の過多(湿害) 高温期に発生するガス(肥料の分解) 雑草の放置(害虫の温床になる) 排水不良による酸素不足 ■ 害虫が出やすい時期 チッソ(窒素)が分解されやすい高温期 特に暑さが本格化する時期〜残暑が厳しい時期は注意 周囲の山野に植物が少ない時期にも被害が出やすくなります 【害虫ごとの発生しやすい条件】 ウリハムシ・ヨトウ虫:高温期に活発化 アブラ虫:気温25℃前後で最も発生しやすい **9月(越冬前)**も要注意の時期 ■ 害虫が付きやすい葉の特徴 チッソを過剰に吸収している葉(独特のチッソ臭がする) 葉肉が薄く、大きく広がっている 濃い緑色の葉 こうした葉は、 光合成力や生育力が弱く 根張りも不十分なため、害虫の被害を受けやすくなります ■ 害虫による被害の影響 商品として出せない不良品の増加 生長の遅れ、果実の品質低下 農薬や消毒剤の使用増加によるコスト上昇 収量減に直結し、経営にも大きな影響 ■...